2026年1月23日

その他事実で騙す技術 ―広告・広報担当者が知るべき印象操作の境界線

まず、本題に入る前に、少しだけ時間をとって次のレポートを読んでみていただけますか。そして、読み進める中で、ご自身の心がどのように反応するか――「怖い」と感じるか、「許せない」と感じるか、あるいは「どうでもいい」と感じるか――を、少しだけ客観的に観察してみてください。

対象となるのは、「DHMO」という化学物質です。近年、環境保護団体や一部の研究者の間で、その危険性が繰り返し指摘されている物質です。

物質名:DHMO(ジハイドロゲンモノオキサイド) 和名では「水酸」とも呼ばれる。無色無臭、無味。

■ 確認されている主な危険性

• 致死性: 高レベルのDHMOを誤って吸引した場合、呼吸器系に重篤な障害をもたらし、最悪の場合は死に至る。実際に国内だけで毎年数百人が、この物質が原因で命を落としている。

• 環境汚染: 酸性雨の主成分であることが判明している。また、温室効果ガスとしての性質を持ち、地球温暖化の一因とも目されている。

• 人体への影響: 重度の火傷の原因となるほか、固体のDHMOに長時間接触すると皮膚組織が壊死する恐れがある。末期ガン患者の腫瘍組織からも、高濃度のDHMOが検出されている。

• 中毒性: 極めて強い依存性を持つ。常飲者が摂取を断つと、激しい渇き、脱水症状、精神錯乱を経て、数日以内に死亡する。

■ 社会的浸透と管理の実態

• 軍事利用: 米軍ではDHMOの散布装置を開発・保有しており、実際に暴徒鎮圧や戦場での殺傷目的で使用された実績がある。

• 産業利用: 原子力発電所の炉心冷却や、化学兵器の製造プロセスで大量に使用されている。使用後の汚染されたDHMOは、浄化処理が不完全なまま河川や海へ投棄されているのが現状である。

• 規制の不在: これほど危険な性質が明らかになっているにもかかわらず、日本を含め世界各国でDHMOの規制法は存在しない。誰でも無許可で入手でき、食品添加物としてあらゆる加工食品に混入されている。巨大企業はこの物質を独占的に販売し、莫大な利益を上げている。

……さて、ここまで読んで、いかがでしょうか。なんだかよく分からないけれど、とてつもなく危険な物質だと感じた方が多いのではないでしょうか。「末期ガン」「原発」「化学兵器」「地球温暖化」といった、私たちの不安を直接刺激するキーワードが次々と出てきます。「こんな危険な物質が野放しにされているなんて、政府は何をしているんだ」「直ちに規制すべきではないか」と、義憤に駆られた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、ここで種明かしをします。 DHMOは、英語で書くと Dihydrogen Monoxide。Di(2つの)Hydrogen(水素)、Monoxide(1つの酸素)。化学式で書けば H₂O。つまり、DHMOとは一酸化二水素、ただの「水」のことです。

これは1990年頃にアメリカのカリフォルニア大学サンタクルーズ校の学生ら(Eric Lechner、Lars Norpchen、Matthew Kaufman)が考案したジョークで、1994年にCraig Jacksonがウェブページとして公開し、1997年にアイダホ州イーグルロック中学校の14歳の生徒Nathan Zohnerが科学祭のプロジェクト「How Gullible Are We?(私たちはどれほど騙されやすいか)」として発表したことで世界的に有名になった社会実験です。ゾナー少年は、街ゆく人々にこの「DHMOの危険性」を記した嘆願書を見せ、「この危険な化学物質の厳しい規制を求めますか?」と問いかけました。その結果、なんと50人中43人が、水の正体に気づかずに「規制に賛成」と署名してしまったのです。

ここでは、DHMOの事例を出発点に、数字やグラフ、写真の切り取り方がいかに私たちの認識を歪めるか、そして広告や広報の現場で「印象操作」の境界線をどう見極めるべきかについて解説していきます。

目次

事実だけで「虚構」を編む技術

「なんだ、ただのジョークか」と笑って済ませられる話のように聞こえます。しかし、この話の面白さの裏側には、広報や広告、そしてリスクコミュニケーションに携わる私たちが背筋を凍らせるべき、非常に重要なポイントが隠れています。

それは、「ウソを一つもつかなくても、事実の並べ方だけで、人を恐怖の底に突き落とすことができる」という現実です。

もう一度、先ほどの説明文を振り返ってみましょう。

• 「吸引すると死に至る」→ 水を肺に大量に吸い込めば、溺死します。(事実)

• 「酸性雨の主成分」→ 酸性雨も雨ですから、主成分は水です。(事実)

• 「火傷の原因になる」→ 熱湯や水蒸気は火傷を引き起こします。(事実)

• 「末期ガン患者の腫瘍に含まれる」→ 人間の細胞は大部分が水ですから、当然がん細胞にも含まれています。(事実)

• 「依存性があり、断つと死ぬ」→ 人間は水を飲まないと死にます。(事実)

• 「原発や兵器に使われる」→ 冷却水や洗浄水として使われています。(事実)

一つひとつの文章を法的な観点から検証しても、ここには「虚偽(ウソ)」は一つもありません。すべて科学的に正しい記述です。

しかし、普段私たちが慣れ親しんでいる「水」という呼び名を使わず、あえて耳慣れない「DHMO」という化学用語を用い、無数にある水の性質の中から「ネガティブな側面」だけをピンセットでつまみ上げ、それを「原発」や「ガン」といった恐怖の文脈の中に並べる。たったそれだけの操作で、私たちの頭の中には「正体不明の恐るべき化学物質」という、現実とはまったく異なる物語(ナラティブ)が立ち上がってしまうのです。

この手法は「フレーミング(枠組み作り)」と呼ばれ、視点を変えればいくらでも応用が可能です。

- 応用例A:恐怖の劇薬

- たとえば、ある薬についてこう説明されたとします。「この薬を服用した被験者は、長期的追跡調査の結果、100%の確率で死亡している」

非常に恐ろしい毒薬のように聞こえます。思わず「そんな危険な薬、認可していいのか」と感じてしまうでしょう。しかし、これは「人間には寿命がある」という当たり前の事実を言っているに過ぎません。薬を飲もうが飲むまいが、人間はいつか必ず死を迎えます。「人間はいつか死ぬ」という普遍的な事実を、あえて「薬の服用」と因果関係があるかのように並列させたトリックです。 - 応用例B:怪しい変色液

- もう一つ、次のような表現はどうでしょう。「この液体を皮膚に塗布すると、数時間以内に組織が茶褐色に変色するリスクがあります」

工業用の劇薬か、危険な酸を想像してしまいます。しかし、現実にはこれが「サンオイル」や「セルフタンニングローション」の広告コピーだとしたらどうでしょうか。そこには、「肌を健康的な小麦色に見せたい」という利用者側の目的があります。本来の目的である「日焼け肌」を、あえて「組織の変色」という無機質な言葉で表現することで、受け手の印象を180度操作しているのです。

このように、対象そのものは変わらなくても、「どの事実を切り取るか」「どんな言葉で定義するか」「どんな順番で提示するか」という見せ方の違いだけで、受け取る側の認識はいかようにでも歪められてしまいます。

数字という名の「権威」を利用する

言葉による印象操作は、注意深く読めば気づけることもあります。しかし、私たちがより無防備になりがちなのが、「数字」や「データ」を用いたトリックです。「数字は嘘をつかない」という格言がありますが、「数字を使う人間は嘘をつく(あるいは誤解させる)」のが常です。

特にビジネスや広告の現場では、自分たちに都合の良いストーリーを補強するために、グラフや統計データがしばしば「化粧」を施されます。

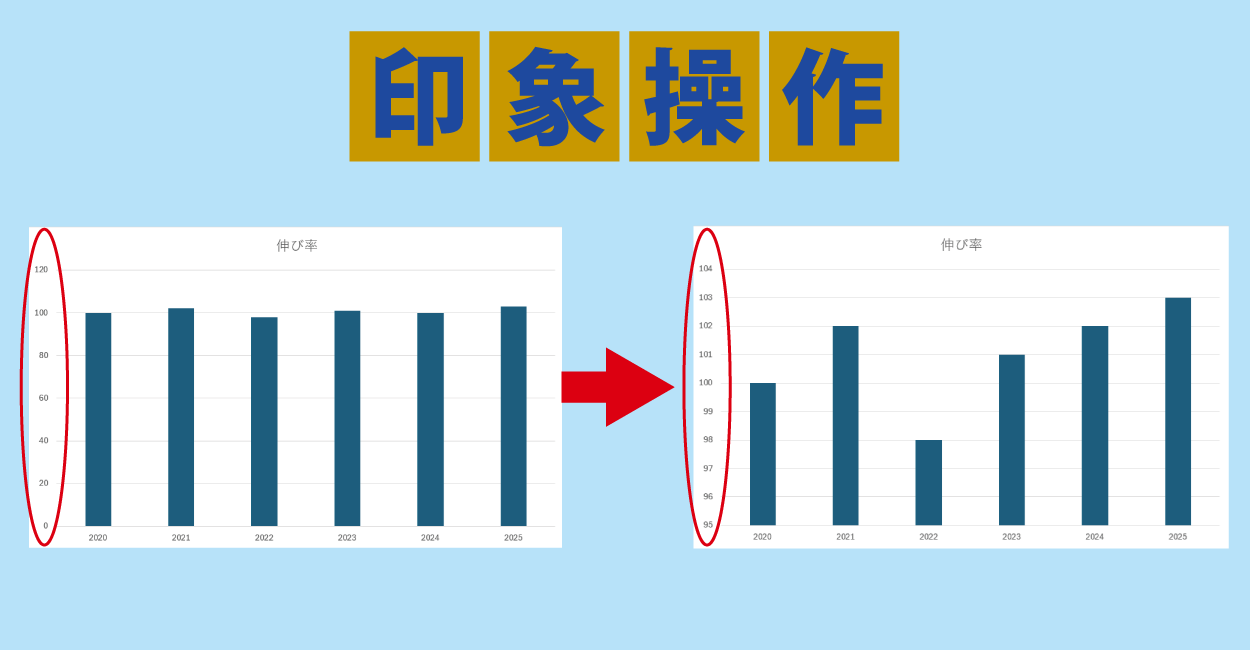

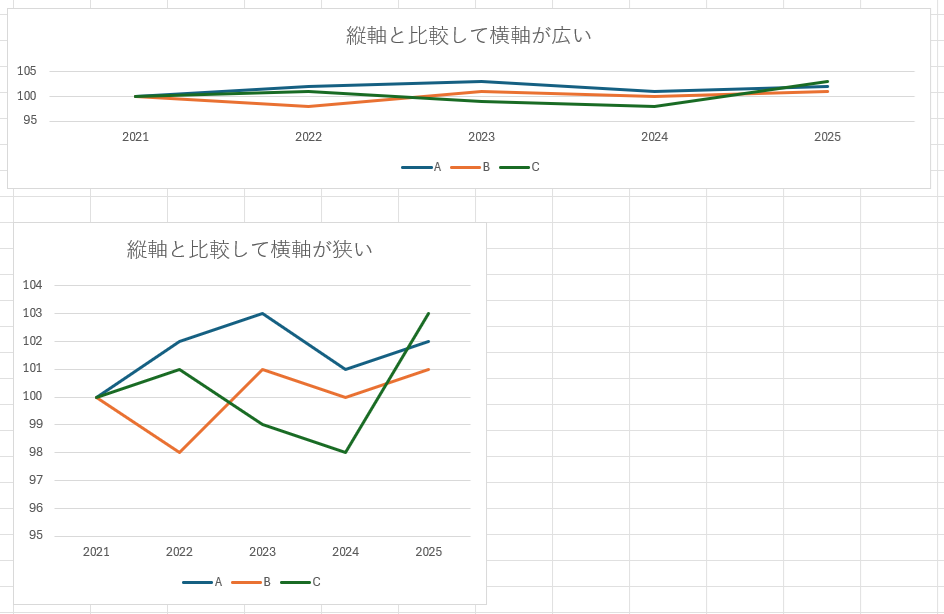

縦軸の切断マジック

企業のプレゼン資料やテレビのニュースで最も頻繁に見られるのが、棒グラフや折れ線グラフの「軸の操作」です。

たとえば、自社商品の売上が「100」から「110」に伸びたとします。競合他社は「100」のままです。実際の差はわずか10%。グラフに描けば、ほんの少し背が高い程度です。

しかし、このグラフの縦軸(Y軸)を「0」からスタートさせず、「90」からスタートさせたらどう見えるでしょうか。グラフの描画範囲が90〜110に設定されます。

すると、競合の棒グラフの高さは「10(100-90)」、自社の高さは「20(110-90)」として描画されます。視覚的には、自社の棒が競合の「2倍」の長さに見えることになります。「圧倒的な差をつけて勝利!」という印象を、一瞬で植え付けることができるのです。

海外のデータ可視化ガイドラインや統計学の教科書では、こうした「ゼロ基点ではない棒グラフ(Truncated Graph)」は、データを不当に誇張するものとして厳しく戒められています。しかし、実際の広告やニュースでは、「変化をわかりやすくするため」という免罪符のもと、日常的に使われているのが現状です。

「2倍」のレトリック(相対リスクと絶対リスク)

健康食品や医療情報の広告でよく見る「リスクが半減!」「効果が2倍!」という表現にも注意が必要です。

たとえば、「交通事故に遭う確率が100人に2人」だったとします。ある安全装置をつけると「100人に1人」に減ります。

これを広告で表現すると「事故リスクが半減!」となります。確かに50%減ったのは事実です。しかし実際には、「100人のうち1人だけが事故を免れる」という話。99人にとっては、この装置があってもなくても結果は同じなのです。

これは、宝くじで「当選確率が2倍に!」と言われても、0.0001%が0.0002%になるだけで、ほとんど意味がないのと同じ構造です。

統計の世界では、前者を「相対リスク減少率(50%減った)」、後者を「絶対リスク減少率(100人のうち1人だけ助かった)」と呼びます。広告を作る側は、当然ながらインパクトの大きい「相対リスク(50%減!)」を大きく打ち出します。ウソはついていませんが、消費者が受け取る「効果の期待値」と、実際の「恩恵」の間には、埋めがたい溝が存在します。

見せかけの因果関係

「アイスクリームが売れる月ほど、水難事故が増える」というデータがあります。このデータをもとに、「アイスクリームは水難事故の原因になるから規制すべきだ」と主張したら、誰もが笑うでしょう。

実際には、両者に因果関係はありません。「気温が上がる(夏になる)」という共通の要因が、アイスクリームの売上と、海やプールに行く人(=水難事故のリスク)を同時に増やしているだけです。

しかし、これがビジネスの世界になると、途端に見えにくくなります。

「この研修を導入した企業は、売上が伸びている」本当に研修の効果でしょうか?単に「研修に予算を割けるような好調な企業」が導入しているだけではないでしょうか?

因果関係(AだからBになった)と相関関係(AとBは同時に起きている)の混同は、意図的か無意識かを問わず、多くの「成功事例広告」に潜んでいます。

切り取られる「一枚の真実」

数字以上に強力なのが、視覚情報、つまり写真や映像です。「百聞は一見に如かず」と言いますが、その「一見」が、演出されたものだとしたら?

フレームの外側にある真実

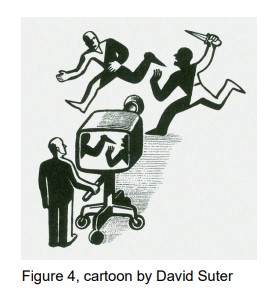

報道やメディアリテラシーの講義で、必ずと言っていいほど引用される一枚の風刺画があります。1985年のタイム誌に掲載されたエッセイのために、イラストレーターのデイビッド・スーター(David Suter)が描いた『Selectovision』という作品です。

その絵には、テレビカメラが描かれています。カメラの画面に映っているのは、「ナイフを振りかざして襲いかかる恐ろしい男」の姿です。これを見た視聴者は、「なんて凶悪な犯罪者だ」と憤るでしょう。

しかし、カメラのフレームの外側、つまり絵の全体を見ると、事実はまったく逆であることがわかります。実際には、ナイフを持った男は別の男に追いかけられており、身を守るために逃げているだけなのです。カメラは「追われて逃げる男」だけを切り取り、あたかも「襲いかかる凶悪犯」であるかのように映し出しているのです。

カメラは「嘘」をつきません。そこに映っているものは確かに存在した光景です。しかし、カメラは同時に「どこを切り取るか(フレーミング)」という恣意的な選択の結果でもあります。

平和的なデモ行進の中で、たまたまゴミ箱が倒れた瞬間だけを切り取って「暴徒化する市民」と報じることもできれば、逆に激しい暴動の中で、たまたま警官が市民に水を渡した瞬間だけを切り取って「市民に寄り添う警察」と報じることもできます。

SNS時代において、この「切り取り」のリスクは爆発的に高まっています。かつてはプロのカメラマンや編集者が行っていた「切り取り」を、今は誰もがスマホ一つで行い、拡散できるからです。文脈を剥ぎ取られた一枚の写真、数秒の動画クリップ。それが真実のすべてであるかのように一人歩きし、誰かの人生や企業のブランドを一瞬で破壊する「炎上」が日々繰り返されています。

「嘘をつかない」だけでは不十分な時代へ

ここまで見てきた、DHMOのジョーク、グラフのトリック、写真のトリミング。これらに共通するのは、「素材そのものは事実である」という点です。だからこそ、タチが悪いとも言えます。「嘘は言っていない」「データは間違っていない」という言い逃れができるからです。

しかし、リスクコミュニケーションや広告の現場において、「嘘をついていないから大丈夫(コンプライアンス的にはOK)」という姿勢は、もはや通用しなくなってきています。消費者の目は年々肥えており、ネット上の集合知によって、ごまかしや誇張はすぐに暴かれるようになったからです。「グラフの軸をいじってよく見せようとしている企業」「リスクを隠して不安を煽るインフルエンサー」といったレッテルを一度貼られれば、その信頼を取り戻すには長い年月を要します。

では、私たち情報発信者は、どこに線を引けばよいのでしょうか。

広告である以上、商品の「良い面」を強調するのは当然の権利です。しかし、それが「誤認」や「扇動」の領域に踏み込んでいないか。その境界線を見極めるために、制作の現場で共有すべき3つの指針を提案します。

- 1. 「自分の家族に説明できるか」テスト

- 迷ったときは、その表現を自分の親や子供、あるいは親しい友人に見せたとき、胸を張って説明できるかを想像してみてください。「これはちょっと大げさに見せているけど、まあ騙される方が悪いよ」と心の中で言い訳をするようなら、その表現は黄色信号です。大切な人がその情報だけで判断して不利益を被ったとしても、あなたは「嘘はついていない」と言い切れるでしょうか。

- 2. 「逆の視点」をあえて用意する

- DHMOの例で言えば、「水」という一般的な名称を併記するだけで、恐怖の魔法は解けます。恐怖や不安を訴求する広告を作る際は、あえて「冷静な視点」や「解決策の容易さ」をセットで提示することで、不必要なパニックを防ぐことができます。

「この病気は放置すると危険ですが、早期発見すれば9割は完治します」といったバランス感覚こそが、情報の信頼性を高めます。 - 3. 「文脈なし」での拡散をシミュレーションする

- 制作した画像やコピーが、前後の説明文(コンテキスト)から切り離されて、単体でSNSを飛び交う状況を想像してください。「このグラフ画像一枚だけを見た人は、どう誤解するか?」「このキャッチコピーだけが切り取られたら、差別的に聞こえないか?」最悪のケースを想定し、画像の中に注釈を入れる、誤解の余地のない言葉を選ぶといった防衛策を講じることが、ブランドを守るリスクマネジメントになります。

信頼という資産を守るために

当たり前のことを、さも重大事のように見せるテクニック。あるいは、重大なリスクを、些細なことのように見せるテクニック。専門用語を並べる、グラフの軸を歪める、瞬間を切り取る……。それだけで、人の判断を揺さぶることは、実はそれほど難しいことではありません。少し勉強すれば、誰にでもできる「安易な魔法」です。

しかし、安易な魔法には、必ず代償が伴います。それは「信頼」という、お金では買えない資産の喪失です。

DHMOのジョークが私たちに教えてくれるのは、科学的知識の重要性だけではありません。「私たちは、いとも簡単に騙される生き物である」という自覚と、「だからこそ、情報を発信する側には、事実に対する誠実さが求められる」という教訓です。

短期的なPV(ページビュー)や売上のために、DHMO的な手法に手を染めるのか。それとも、地味であっても「正直なコミュニケーション」を積み重ねて、長期的な信頼関係を築くのか。情報過多の時代だからこそ、その選択が、企業やブランドの寿命を決定づけることになります。

日々の仕事の中で、「これはDHMOっぽくなっていないか?」「このグラフは正直か?」「この写真は真実を語っているか?」そんな問いを、ふと立ち止まって自分自身に投げかけてみてください。そのひと呼吸の立ち止まりこそが、情報の受け手を守り、ひいてはあなた自身の信頼を守る最後の砦となるはずです。

今回のコラムはお役に立ちましたでしょうか?私たちのメールマガジンでは、こうした「広報・広告におけるリスク心理学」や「信頼される情報発信の技術」について、最新の事例を交えて定期的にお届けしています。

「表現の迷い」を「確信」に変えるヒントを、あなたの受信トレイへ。購読は無料です。ぜひ、私たちのコミュニティにご参加ください。