2025年10月30日

交通・屋外広告【事例で解説】バス広告はなぜ効果的?地域密着マーケティングで注目される3つの理由

「Web広告のCPA(顧客獲得単価)が合わなくなってきた…」 「もっと地域に根ざした、地に足の着いたアプローチができないだろうか?」

企業の広告担当者様、マーケターの皆様なら、一度はこんな課題を感じたことがあるのではないでしょうか。

情報が溢れる現代において、広告は時に「邪魔なもの」「見たくないもの」として扱われがちです。しかし、もし広告が私たちの日常に自然に溶け込み、むしろ親しみすら感じさせる存在だとしたら──。

実は今、そんな「“嫌われない広告”」として、「バス広告」が改めて注目を集めています。

「バス広告? なんだか少し地味な印象が…」

「自分はあまり乗らないからピンとこないな…」

そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、バス広告の本当の強みは、乗客だけを対象にしていない点にあります。

バスは、地域の人々の通勤や通学、通院や買い物といった日々の生活を支える重要な移動インフラです。そんな生活の中心を走るバスは、まさに「動く屋外看板」として、乗客はもちろん、街を歩く人や車を運転する人の目にも、繰り返し自然に飛び込んでくるのです。

Web広告のように画面を遮ることもなく、人々の生活動線の中でメッセージを届けられる、ユニークなメディアと言えるでしょう。

この記事では、なぜ今多くの企業がバス広告を選んでいるのか、その知られざる可能性とリアルな強みについて、過去に開催しご好評をいただいたセミナーの内容を元に、そのエッセンスを抜粋してご紹介します。

目次

暮らしの風景になる広告。OOHにおけるバス広告のユニークな役割

Web広告と相乗効果を生む「OOH」の役割

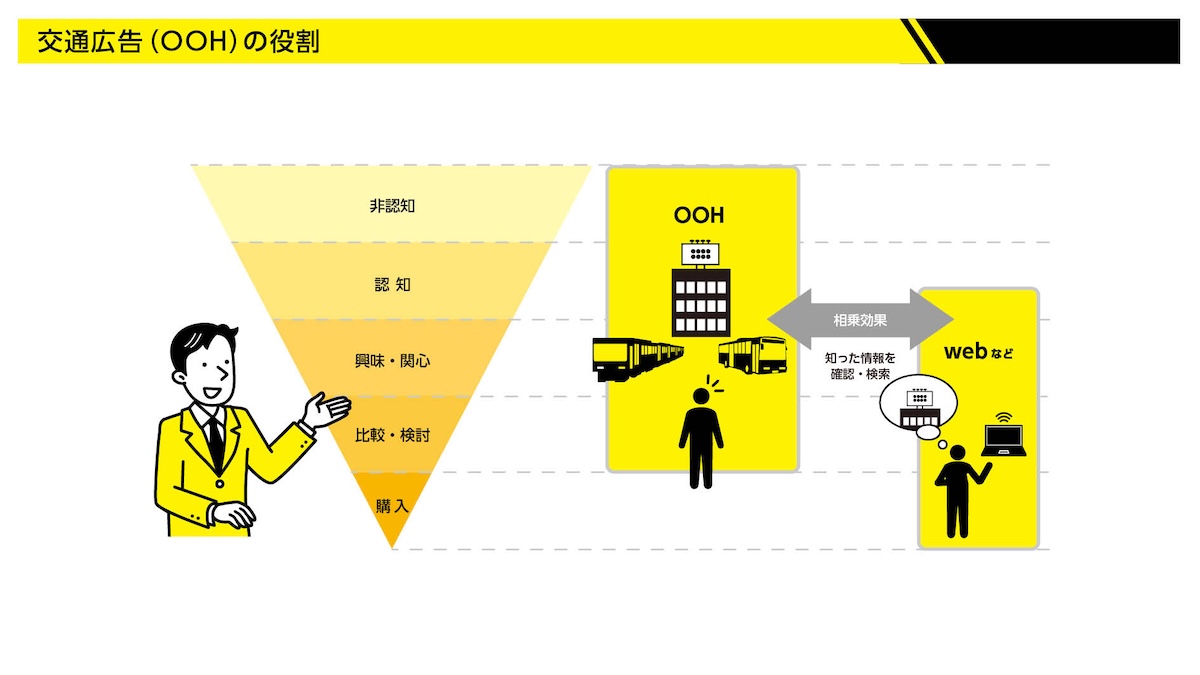

屋外広告や交通広告は、総称してOOH(Out of Home Media)と呼ばれます。OOHは、Web広告のように「検索」などの能動的なアクションを起こす前の「非認知」の層にアプローチし、「認知」へと引き上げる役割を得意としています。街でOOH広告を見て気になった人が、スマートフォンで検索する。そんな風に、OOHはWeb施策とも強力な相乗効果を生み出しています。

OOHの中でも特殊な「バス広告」の立ち位置

数あるOOHの中でも、交通広告は特に「自然に接触でき、嫌われにくい」という大きな強みを持っています。

そして交通広告の中でも、電車や駅の広告とは少し違う、特殊な立ち位置にいるのが「バス広告」です。バスは、鉄道以上に地域社会の隅々にまで路線網を張り巡らせ、住宅街や学校、病院、スーパーマーケットといった、まさに「生活の導線」を日々走行しています。

多くの人にとって、それは“広告”である前に、日常の風景の一部。だからこそ、バス広告は「広告らしくない」形で、地域の人々の潜在意識に深く、そして自然にメッセージを届けることができるのです。

なぜ今、バス広告が選ばれるのか? 3つの理由

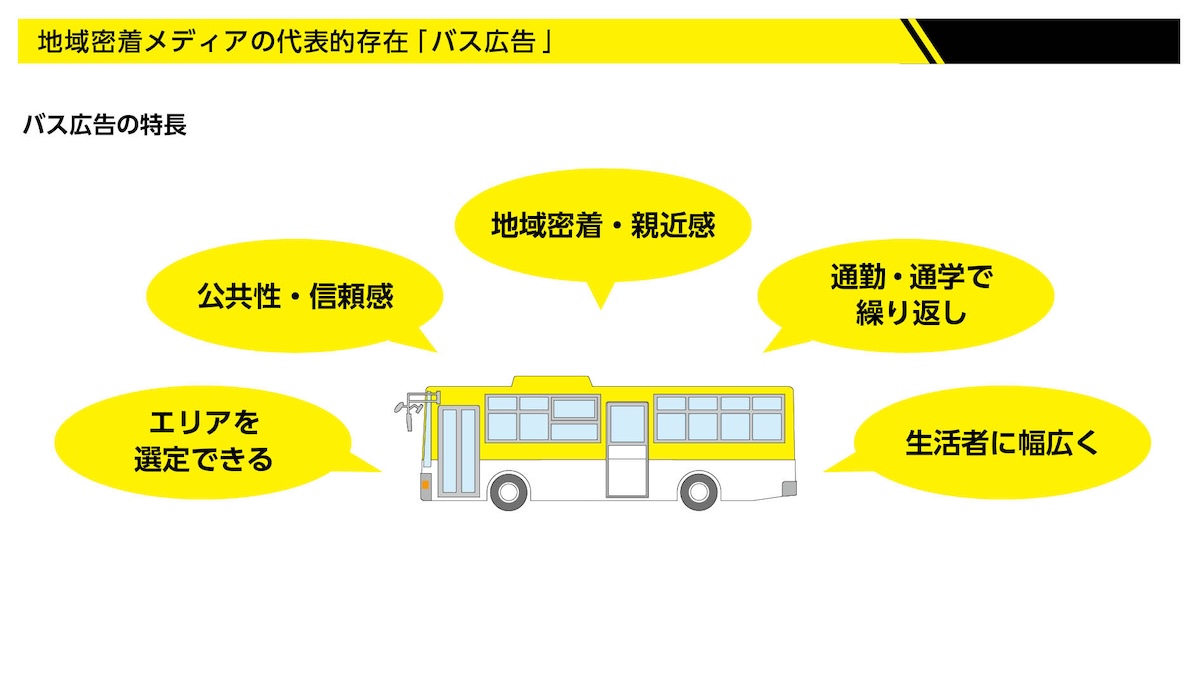

では、なぜ今、改めてバス広告がマーケティング手法として選ばれているのでしょうか。その理由は大きく3つあります。

理由①:地域密着型のエリアマーケティングを実現

バス広告の最大の特長は、その地域密着性にあります 。特定のエリアの決まったルートを毎日繰り返し走行するため、地域住民に対して反復的に情報を刷り込むことが可能です。

「このエリアの住民にだけ、集中的にアプローチしたい」といった場合に無駄なく広告を届けられるため、地域に根ざした店舗やクリニック、あるいは地方の企業や自治体の広報・マーケティング施策と非常に高い親和性を持ちます。

理由②:全国を網羅する巨大ネットワークという可能性

全国各地を走る路線バスは、合計すると車両数が約56,000台、そして年間の輸送人員は約33億人にも上ります 。これは、日本全国に張り巡らされた、無視できない巨大なメディアネットワークと言えるでしょう。

「とはいえ、広告を出すならやはり大都市圏が中心になる」と思われるかもしれません。

しかし、総務省・経済産業省の調査によると、人々が実際に暮らす地域での消費力には、大都市と地方で考えられているほどの極端な差はなく、日本全国に安定した市場が広がっていることが分かっています。これは、地方にも大都市と遜色のない魅力的なマーケティングエリアが多数存在していることを示唆しています。

これまでアプローチできていなかった地域への新しい一手として、バス広告は大きなポテンシャルを秘めているのです。

💡 本記事の元となったセミナー資料では、地方都市が持つ消費ポテンシャルについてのデータもご紹介しています。

理由③:社会の変化が、バス広告の「価値」を高めている

ここでお話しているバス広告の対象となる乗合バスについては近年、「運転士不足による減便・路線廃止」や、それに伴う「買い物難民や通院困難者の増加(交通空白の発生)」といったニュースを目にすることも少なくありません。そうした課題が大きく報じられるのは、バスが地域にとって「失われると困る」重要なライフラインだからです。

実際に、高齢化による運転免許の自主返納や、共働き世帯の送迎負担増といった社会の変化が、「地域の足」としてのバスの価値を一層高めています。

以上のことから、多くの人にとって「なくてはならないライフライン」に広告を出すことは、地域社会に貢献する企業としての信頼性を高めるブランディング効果が期待できるという面も持ち合わせているのです。

さらに、その重要な地域の移動手段を支えるバス会社の多くが、厳しい経営状況にあるという側面も見逃せません。そうした中で、広告費は路線や安全を維持するための貴重な財源となります。つまり、バス広告は単なる販促活動に留まりません。それは、地域のライフラインの「スポンサー」として、未来へ繋ぐCSR活動の一環であるといっても差し支えないでしょう。

【目的別】バス広告の成功事例に学ぶ4つの活用パターン

「そうは言っても、実際にどんな企業がバス広告を使っているの?」 そんな疑問をお持ちの方も多いでしょう。

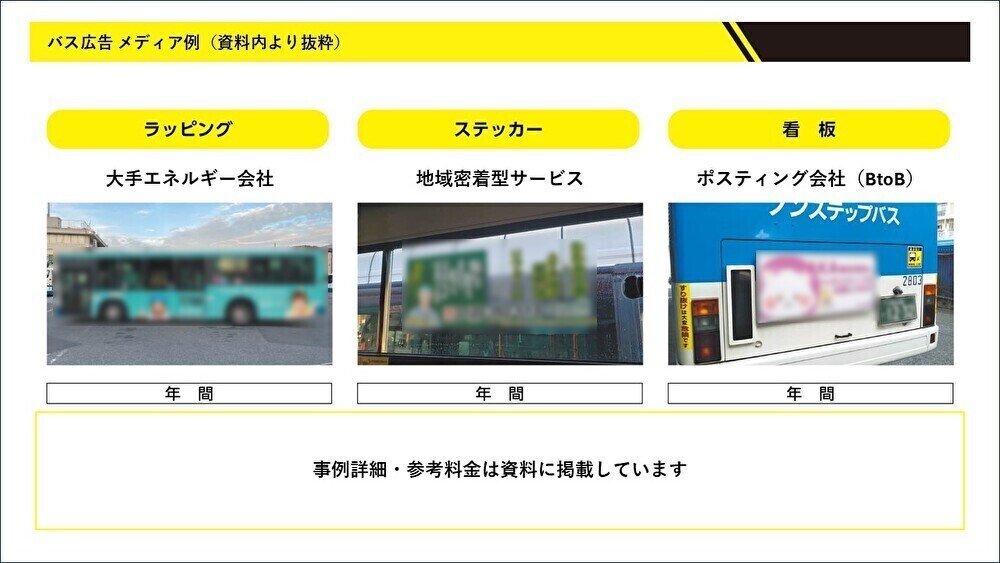

一口にバス広告と言っても、その種類は様々です。車体全体を広告で覆うインパクトの大きなものから、窓や車内の一部を活用した手軽に始められるものまで、目的や予算に応じて最適な媒体を選ぶことができます。

このように、バス広告には多様な選択肢があります。本記事の元となったセミナー資料では、各媒体のより詳細な費用感や特徴についても解説しています。

では、実際にこれらの広告はどのような目的で活用されているのでしょうか。ここでは具体的な企業名は伏せますが、いくつかのパターンをご紹介します。

・認知拡大:

大手エネルギー会社がラッピングバスを活用し、新サービスの認知度向上に成功。

・採用活動(リクルーティング):

建築設備会社が理系有名大学周辺にエリアを絞ってラッピングバスを実施し、会社説明会への来場者増を実現。

・観光誘致:

地方の観光施設が、国内の観光客を増やすという課題に対し、都心を走るバスに広告を出稿し国内観光客の誘致に貢献。

・他社との差別化:

自社の広告出稿が一般的ではない業界のBtoB企業が、あえてユニークなクリエイティブで広告を展開し、企業のブランディングと採用PRに成功。

このように、バス広告はBtoCからBtoB、採用、ブランディングまで、非常に幅広い目的で活用されています 。

💡 「各社の具体的な成果や、ユニークなクリエイティブの事例をもっと見てみたい」という方は、ぜひダウンロード資料をご覧ください。

まとめ: “生活者”の隣にそっと寄り添う広告を

今多くの企業が取り組んでいる “Web広告” が私たちの「興味・関心」を追いかける広告だとすれば、バス広告は私たちの「生活」そのものに寄り添う広告だと言えるかもしれません。

この記事では、バス広告が持つ可能性のほんの一部を、そのエッセンスとしてご紹介しました 。

・「Web広告だけの施策に、限界を感じ始めている」

・「自社が根ざす地域でのブランディングを、もう一度見直したい」

・「競合他社とは違う、ユニークなアプローチを試してみたい」

もし一つでも当てはまる課題をお持ちでしたら、一度「バス広告」という選択肢を深く検討してみませんか?

本記事の元になったセミナーの配布資料(無料)では、より詳細なデータや媒体ごとの費用感に加えて、本文で触れた成功事例の具体的な成果やクリエイティブについてもご紹介しています。下記よりダウンロードいただけますので、ぜひ貴社のマーケティング活動にお役立てください。